|

成果简介

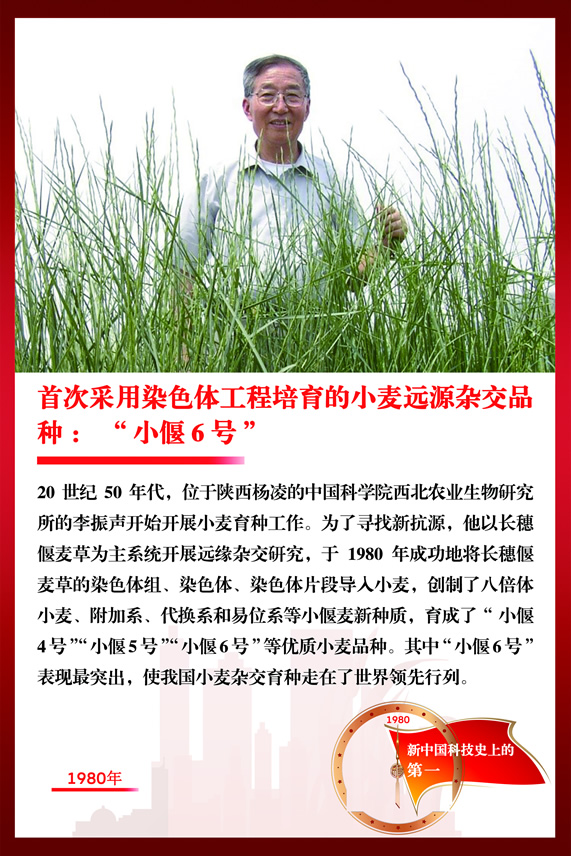

20世纪50年代,位于陕西杨凌的中国科学院西北农业生物研究所的李振声开始开展小麦育种工作。当时小麦条锈病流行,为了寻找新抗源,李振声从搜集鉴定的800余种牧草中发现长穗偃麦草有很好的抗锈性,便开始以长穗偃麦草为主系统开展远缘杂交研究。在远缘杂交育种过程中,他克服了远缘杂交不亲和、杂种不育和后代疯狂分离三大困难,成功探索出整套科学的远缘杂交育种程序。经过20多年的努力,李振声成功地将长穗偃麦草的染色体组、染色体、染色体片段导入小麦,创制了八倍体小麦、附加系、代换系和易位系等小偃麦新种质,育成了“小偃4号”“小偃5号”“小偃6号”等高产、抗病优质小麦品种。其中以“小偃6号”表现最突出,使我国小麦杂交育种走在了世界领先行列。 历史背景

20世纪50年代,小麦条锈病大流行,导致多数小麦品种丧失了抗锈性,造成小麦严重减产。小麦条锈病就是在叶和秆上布满锈色线条,俗称“黄疸病”,其流行程度如人的黄疸乙肝一样普遍,若春季低温多雨,流行尤其严重,药物防治基本无效,唯有培育抗病品种。可是,条锈病菌几年就变异一次,原来的抗病品种也可能变成感病品种,可谓防不胜防。当时小麦育种面临的难题是新品种的选育速度赶不上病菌变异的速度,据当时26个国家的统计,条锈病菌平均5.5年就产生一个新的变种,而用杂交育种法育成一个小麦新品种一般需要8年。因此,选育新的抗病品种成为抗击条锈病、提高小麦产量的重要途径。 创新历程

1951年,20岁的李振声从山东农学院毕业并分配到中国科学院,在北京开展牧草研究工作。1956年支援大西北,进入陕西杨凌的中国科学院西北农业生物研究所工作。李振声对小麦进化史了如指掌,与小麦发生自然杂交的两种野草,原本也是抗条锈病的,但它们的基因融入小麦以后,经过漫长的人工驯化,便失去了抗病的野性。李振声想,野生的牧草,人不管它,却天然抗病,既然小麦在远古时代曾经两次与野草发生自然杂交,那必然也能在人工条件下第三次与野草发生杂交。 两个小麦品种进行杂交育种一般需要8年,但小麦与偃麦草杂交难度前所未有,李振声研究了20年,终获成功。在小麦远缘杂交研究方面,他在三个关键点取得了突破:首先,他详细比较了小麦与长穗偃麦草、小麦与天蓝偃麦草杂交后代F1、F2在天然传粉、人工自交以及与小麦回交F1、F2代在自然条件下的主要性状表现后,确定把工作重点放在长穗偃麦草的杂种后代上,利用其穗型长、籽粒长、茎秆强和抗病性好的优势,坚持用回交来解决其他优势提高的问题;其次,传统小麦育种学认为,长穗偃麦草含有3组来源不同的染色体组,但对3组染色体的同源性则有不同说法,一种说法认为三者都与小麦有同源性,另一种说法认为有两组与小麦不同源。李振声团队通过试验研究和细胞遗传学分析后认为,第二种说法是正确的。在第一次回交的后代中,李振声特别注意选择接近小麦类型又兼具偃麦草优良性状的、以八倍体为主的植株,将其视为最有育种利用价值的材料。最后,李振声团队通过第二次、第三次回交和后来的杂交依次从八倍体(或混倍体)小偃麦选育异附加系、异换代系、易位系,并对重点材料和关键环节辅以细胞学分析或生物技术检测,这样就能在选育新品种的同时创造一系列有育种价值的中间材料。 重大意义和深远影响

“小偃”系列品种中,最优秀的是“小偃6号”,不管条锈病菌怎么变异,它的抗性不变,而且还抗干热风。1979年以后,“小偃6号”连续多年成为陕西省的当家小麦品种,并成为中国小麦育种的重要骨干亲本。

|